Meldungen

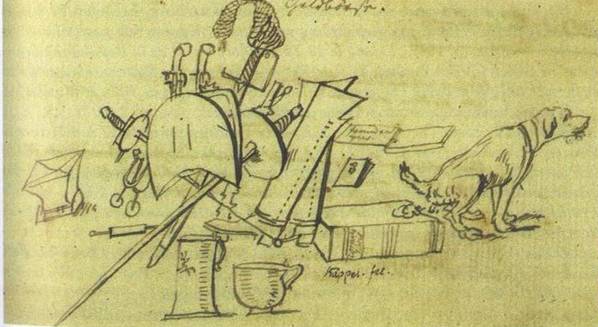

Studentenhund und andere Utensilien, Zeichnung des studiosus Käppel im Stammbuch Engerer, 1799, UB Erlangen.

Um 1800 war es üblich, daß sich die Studenten oder, wie man damals meist sagte, die Musensöhne große Hunde hielten, die ihre Herren überallhin begleiteten, auch ins Kolleg, sobald sich diese einmal dahin verirrten. Dieser Mißstand – ich meine nicht den Kollegienbesuch der Studenten, sondern ihrer Hunde – hat schließlich den Prorektor des Jahres 1807, den Juristen C.H. Gros dazu bewogen, eine Verordnung gegen das Hundehalten der Studenten herauszugeben. Der Universitätssyndikus Hofrat Sommer erhielt den Auftrag, die Argumente zu sammeln, die gegen die Studentenhunde sprechen. Nach fleißigen Aktenstudien kam er am 29. Juni 1807 zu folgendem im Univ.-Archiv Erlangen (Th. I Pos. III, Nr. 125) aufbewahrten Votum: „Ich glaube von folgenden Grundsätzen ausgehen zu dürfen: 1) Jeder Studentenhund ist unnütz und ein vergeblicher Aufwand. 2.) Größere Hunde sind außerdem für die Gesellschaft, zumal bei dem gewöhnlichen jugendlichen Leichtsinn der Eigenthümer gefährlich. Diese müssen sofort abgeschafft werden. Nach bisherigen gerichtlichen Erfahrungen rechnen die Wirte für Verköstigung eines Hundes monatlich 3 Gulden. Wer jährlich 36 Gulden auf einen Hund wenden kann, kann auch dafür 3 Thaler an die Armen abgeben. 4.) Konviktoristen [Stipendiaten] gehört kein Hund. Denn nach der bemerkten Abrechnung erhält der Hund, dessen Verköstigung der Herr zahlt, indirekt die Hälfte der Wohltat. 5.) Das Mitnehmen der Hunde in Hörsäle ist Verletzung der jedem öffentlichen Ort schuldigen Achtung, Despektierung der dem Lehrer gebührenden Ehrfurcht.“

Das Votum kam ins Missive an die Senatoren und löste heftige Diskussion aus, ob sich das Verbot nur auf große Hunde oder auf Hunde allgemein erstrecken solle, wobei einige Professoren von greulichen Erfahrungen berichteten, die sie mit Studentenhunden während ihrer Vorlesungen gemacht hätten.

Auch um 1900 war’s kaum anders – Christian Wilhelm Allers, „Aus dem deutschen Corpsleben“: „Hunde verboten!“

Der Theologe von Ammon war aber milder gesonnen und regte sie Streichung des Punktes 4.), an: „Es scheint mir nicht allein unbillig die Ehrliebe armer Studierender zu kränken und ihnen, weil sie das Convikt [Freikost] genießen, das Recht zu verkümmern einen kleinen Lieblingshund zu halten. Ich halte den Vorschlag auch für ungerecht, denn ich kenne selbst einen Convictoristen, der sich einen wachsamen Spitz zulegen mußte, weil er häufig bestohlen worden ist. Aus diesem Grunde stimme ich für Streichung des Verbots, Hunde mit in das Convict zu bringen.“

Ich konnte nicht feststellen, ob der Ukas mit oder ohne Punkt 4.) ans Schwarze Brett gekommen ist. Geholfen hat das Verbot wohl kaum, denn noch 1811 beklagte sich der Nationalökonom Johann Paul Harl, daß die Musensöhne „sehr oft mit großen Hunden auch die Vorlesungen besuchen und während derselben Geschrei, Gestank etc. verursachen“.

Hans Joachim Schoeps (Berlin 1909 – Erlangen 1980; hebr. Jochanan ben Jakob), war aus eigener Sicht „Jude, Preuße und Monarchist“; Professor für Religions- und Geistesgeschichte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen; Spezialist für originelle Themen der Studentengeschichte; hier: Zeitschrift „Die Erlanger Universität“, 1. Beilage 1951, S. 3.

Anläßlich der Mitgliederversammlung 2025 entstand dieses Bild des VfcG-Vorstands. Vorsitzender: Prof. Dr. Martin Dossmann Guestphaliae Bonn, Isariae, Rhenaniae Freiburg (mittig), sodann v.l.n.r. Thomas Heglmeier Alemanniae München, Prof. Dr. Hans Peter Hümmer Onoldiae, Dr. Joachim Grub Saxoniae-Berlin zu Aachen, Marchiae Brünn zu Trier, Dr. Sebastian Sigler Masoviae Königsberg zu Potsdam, Guestphaliae Halle.

Mitgliederversammlung 2025 des VfcG im Refektorium der Wachenburg über Weinheim

Einst und Jetzt

Neubert, Michaela / Stickler, Matthias: Neue Sammlungsobjekte im Institut für Hochschulkunde an der Universität Würzburg

Lucius, Robert v.: Der Riesenstein. Zur Geschichte des ältesten deutschen Verbindungshauses

Gatscher-Riedl, Gregor: Das studentische Wappenwesen. Eine Einführung in die heraldische Kultur akademischer Korporationen

Hümmer, Hans Peter: Vom Rezeptionsgeheimnis zum Korporationswappen. Ein vernachlässigtes Thema der traditionellen Heraldik

Neubert, Michaela: Die Sammlung Langhans im Institut für Hochschulkunde, ein einzigartiger Schatz zur Studentengeschichte und Jenaer Porzellanmalerei des frühen 19. Jahrhunderts

Hümmer, Hans Peter: Die Legende vom ‚Ordo Metallicorum‘ zu Freiberg in Sachsen und das angeblich älteste Studentenwappen

Amberger, J. Christoph: Das studentische Stoßfechten. Neues zur Geschichte der Jenaer Fechtmeisterfamilie Kreussler

Knof, Martin: Die Hannöversche Landsmannschaft und der Concordienorden in Jena und Göttingen 1758 – 1766

Bahnson, Karsten: Saxonia Jena und das Stammbuch des Mitgründers Friedrich Schobinger aus St. Gallen in der Schweiz

Gatscher-Riedl, Gregor: Franz Kafka und das Korporationsstudententum

Grün, Bernhard: Die ‚Mainländer-Kameradschaft‘ im NSDStB ‚Franz von Siebold‘ 1938 bis 1945

Kurzbeiträge: Martin Dossmann – Philipp Zorn Isariae, Corpsstudent, Staatsrechtler und Universitätsrektor – Karsten Bahnson: Jenaer Weltwunder. Zum 400. Geburtstag des Astronomen und Mathematikers Erhard Weigel – Birgitt Hellmann: Jenaer Porzellanmalereien auf Bierkrugdeckeln – Christoph Amberger: Mensurschläger amerikanischer Corpsstudenten – Thomas Meyer: Arminia, die älteste Würzburger Burschenschaft – Stammbuch des ‚Ansbachers‘ C.D. Ammon – Nachruf Klaus Gerstein zum Gedenken

Nicht wenige Corps- und andere Waffenstudenten sind, wie schon die Namen in den Mitgliederlisten zeigen, Nachkommen protestantischer Glaubensflüchtlinge. Aus diesem Grunde sollten wir eines besonderen Jubiläums gedenken, das mit dem 70. Jubiläum des Vereins für corpsstudentische Geschichtsforschung zusammenfällt.

Vorlage für das Umschlagbild von Einst und Jetzt Bd. 70 ist eine um 1925 gelaufene Couleurkarte aus dem Verlag Josef Huttegger. Dargestellt ist der legendäre „Schwarze Stier“ von Salzburg mit einem Altherrenstammtisch – nach einem Gemälde von Hubert von Zwickle (1875 – 1947). In der rechten oberen Ecke das „Wappen“ der Alten Herren mit Rettich, Radieschen und Messer. Links unten lesbar: „[…] Uns plagt der Bajuwarendurst, Er ist nicht zu besiegen, So wenig als der schwarze Stier Ist jemals weiß zu kriegen!“

Der ‚Salzburger Stier‘ geht auf eine Legende aus den Bauernkriegen zurück, als die Festung Hohensalzburg 1525 von Bauern, Bürgern und Bergknappen belagert wurde, die der Reformation zuneigten. Der unbeliebte Fürstbischof hielt sich dort versteckt. Als die Nahrungsvorräte der Belagerten zur Neige gingen, kamen sie auf die Idee, den letzten verbliebenen Stier täglich neu einzufärben und demonstrativ den Wehrgang ihrer Festungsmauer entlangzuführen. Die Belagerer ließen sich täuschen und zogen schließlich ab.

In der Folge wurden bis ins 18. Jahrhundert zahlreiche Protestanten aus dem Salzburger Land vertrieben, alleine 1732/33 rund 20.000, die in evangelischen Regionen des Reiches – insbesondere in Preußen – und auch in den Niederlanden Aufnahme fanden.

Der Verein für corpsstudentische Geschichtsforschung gibt seit seiner Gründung das Jahrbuch Einst und Jetzt heraus. Erstmals erschien es 1956. Seitdem hat sich die Reichweite kontinuierlich vergrößert, vor allem in wissenschaftlichen Bibliotheken erfreut sich diese an der ältesten Verbindungsform ausgerichtete, aber alle Korporationen im Blick behaltenden Forschungsplattform steigender Akzeptanz. So wird unser Jahrbuch zur Quelle des Wissens über die Korporationen allgemein und die Corps speziell – für Freunde und Kritiker gleichermaßen.

Pfeifenköpfe bergen viele Geheimnisse – angefangen von den Herstellungstechniken des Porzellans seit der Shang-, Han-, Tang- und Ming-Zeit für den chinesischen Kaiserhof. Näher liegt dem heutigen akademischen Pfeifenkopfologen die heimische Porzellanmalerei, die seit dem späten 18. und zahlreicher ab Mitte des 19. Jahrhunderts auf studentischen Dedikationsartikeln wahre (Klein-)Kunstwerke vollbrachte. Hier überschneiden sich Sammelgebiete nicht selten mit Forschungsbereichen der Kunstgeschichte und ernster, wissenschaftlicher Heraldik.

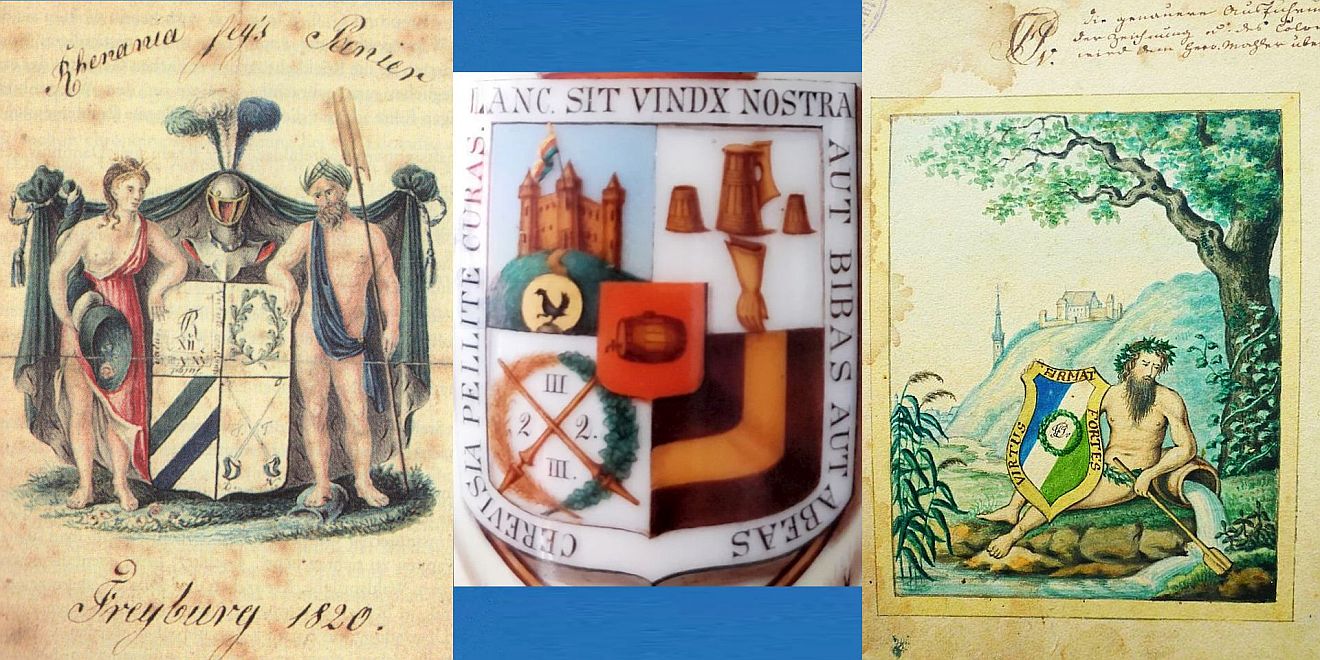

Die Anfänge der studentischen Wappenkunst – mit Betonung auf Kunst! – sind in den Werkstätten von Porzellanmalern zu finden. Im Jahrbuch Einst und Jetzt Bd. 70 findet sich ein von der Kunsthistorikerin Michaela Neubert bearbeiteter Katalog der „Sammlung Langhans“ im Institut für Hochschulkunde an der Universität Würzburg. Ohne Übertreibung kann gesagt werden: Wer diese Sammlung kunstvoller Vorlagen nicht kennt, sollte nicht über die Anfänge studentischer Heraldik, ihre reichen Traditionen und bunten Facetten sprechen und schreiben – noch urteilen über den reizvollen Seitenweg der Geschichte, in die uns der Archivar und Historiker Gregor Gatscher-Riedl einführt: Vorbilder studentischer Wappen fand er schon bei der Natio Germanica in Bologna im späten 15., die Blütezeit datiert ab der Mitte des 19. und besonders viele Reformideen finden sich im frühen 20. Jahrhundert.

Links: Wappen der Rhenania Freiburg, Entwurf für einen Pfeifenkopf, Sammlung Langhans, Würzburg; mittig: Pfeifenkopf des Corps Franconia-Jena zu Regensburg, hier: Hoftag des Gefürsteten Grafen zu Henneberg-Wöllnitz, wohl 1829, Sammlung Kortmann, Lemgo; rechts: Entwurf für einen Pfeifenkopf des Corps Isaria, im Hintergrund die Silhouette Landshuts, Sammlung Langhans.

Auf diesem Gebiet verbünden sich kritische (Fach-)Historiker mit (Fach-)Heraldikern: Letzteren sträuben sich die Haare angesichts häufiger Stilbrüche, künstlerischer Freiheiten und Parodien in studentischen Wappen. Der Universitätsbibliothekar und (Fach-)Historiker Wilhelm Fabricius verwies schon im „akademischen Wappenstreit“ um 1900 darauf, dass studentische Korporationen besondere Traditionen pflegen und selbsternannte (Fach-)Heraldiker ihren eigenen folgen sollten. Man hätte allseits verbindlicher agieren, Fehler zugeben und korrigieren können. Einige korporierte Fachleute wie Friedrich Frhr. von Gaisberg-Schöckingen (1857 – 1932) Franconiae München und der Maler Adolf Cloß (1864 – 1938) Franconiae Tübingen bemühten sich redlich um Reformen: Weitgehend vergeblich! Der para-heraldische Wildwuchs blüht bis heute. Wir lieben ihn trotzdem!

Mitgliedschaft

Werden Sie Mitglied im Verein für corpsstudentische Geschichtsforschung e.V.! Alle Damen und Herren, die sich für Hochschul- und Studentengeschichte interessieren, sind herzlich willkommen. Aber vielleicht liegt es Ihnen auch am Herzen, die große, seit dem Spätmittelalter bekannte Tradition der studentischen Gesellung zu fördern? Auch dann sind Sie hier an der besten Adresse! Die Mitgliedschaft ist nicht von der Zugehörigkeit zu einer Studentenverbindung oder einem bestimmten Korporationsverband abhängig.

Aktuelles

„Zeuch‘ in fernes Land und denk‘ unsers Bunds hienieden!“

Der Abschied vom Studienort bewegte unsere akademischen Vorfahren weitaus mehr als uns heute, wusste man…

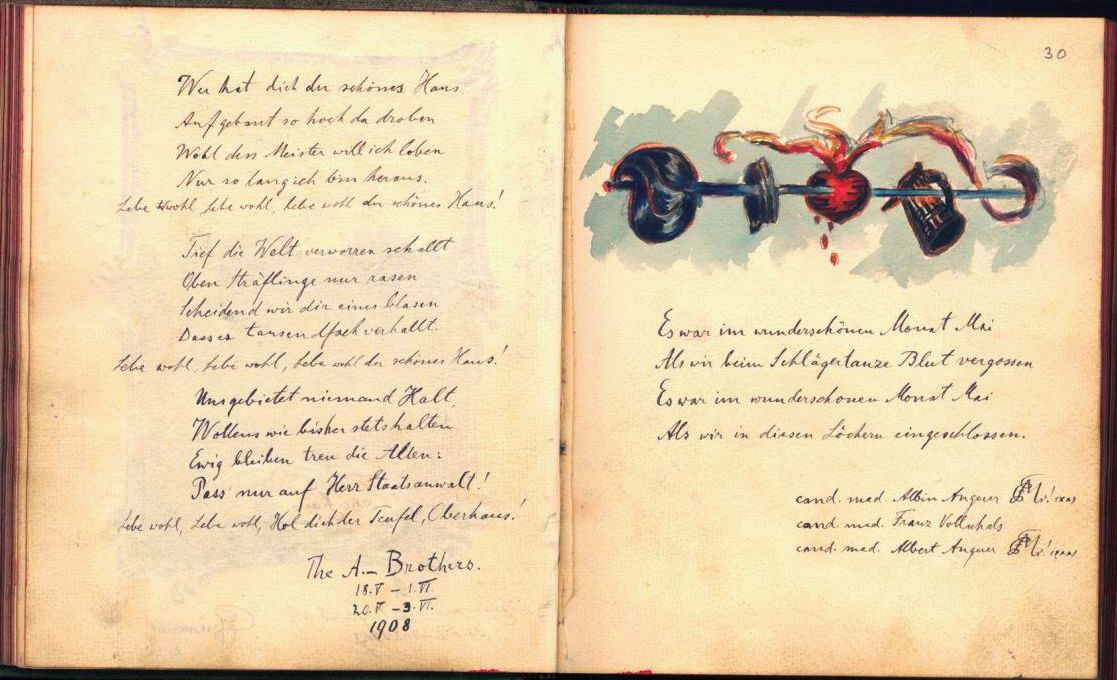

Das Tagebuch aus dem ‚Tollhaus‘

Im studentischen Jargon wurde die Festung Oberhaus in Passau, in der auch Studenten aus ganz…

Mitgliederversammlung 2025 auf der Wachenburg

Der Vorstand des VfcG hatte alle Mitglieder und Freunde zur Mitgliederversammlung 2025 für Samstag, den…